Der Wöpplinsberg

„Einst ein berühmter Wallfahrtsort...“

Zur Geschichte des Wöpplinsberges und

der Burgkaplanei Landeck im 12. bis 14. Jahrhundert

Alfred

0. Archäologie und Historie

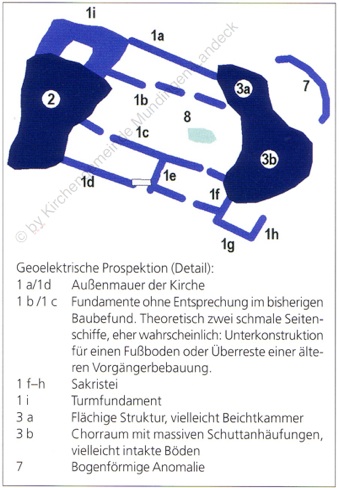

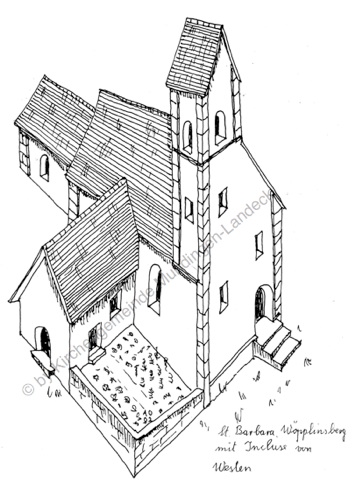

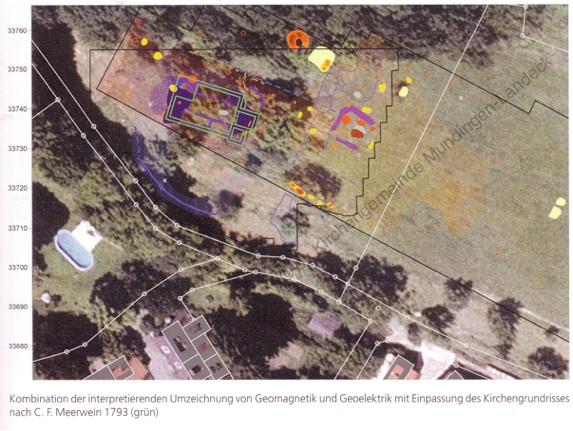

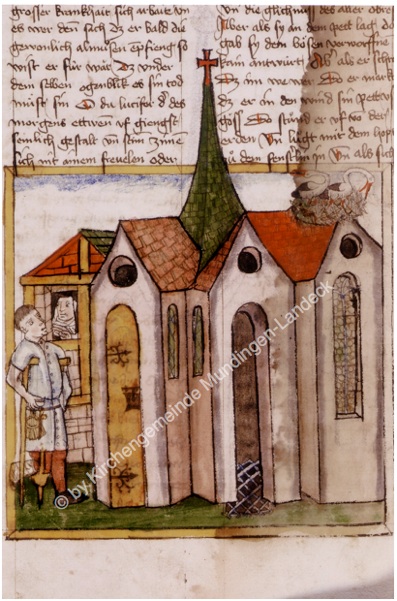

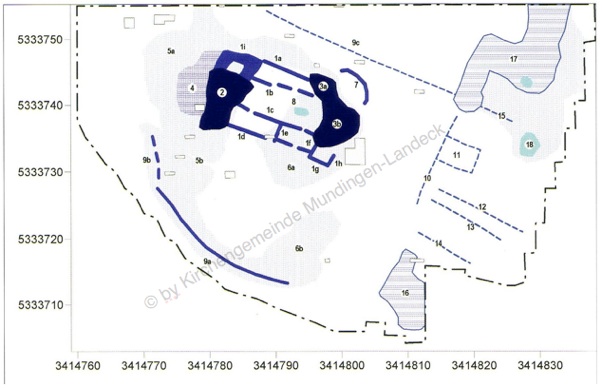

Wer heute zum Wöpplinsberg hinauffährt oder geht, kann sich schwer ein Bild davon machen, wie es dort im Mittelalter ausgesehen hat. Dort oben liegt sehr idyllisch das Hofgut Wöpplinsberg, daneben die Villa und oberhalb der Weiden zieht die Wöpplinsberger Kapelle in ihren Bann. Doch diese kleine Kapelle hat nichts mit der eigentlichen Kirchengeschichte dieses Berges an den Südwesthängen der Stadt Emmendingen zu tun. Das Spektakuläre findet sich heute unter der Erde, unter Obstbäumen verborgen, sichtbar gemacht dank einer geomagnetischen und geoelektrischen Untersuchung der Fa. Posselt & Zickgraf Prospektionen im März 2003 bzw. April 2005. Die an Radaraufnahmen erinnernden Bilder zeigen den Grundriss der im 18. Jahrhundert abgegangenen Pfarrkirche, die über 800 Jahre das geistliche Zentrum für Mundingen, Niederemmendingen, Keppenbach (bis 1660), Landeck und verschiedene Gehöfte gewesen war. In überraschender Übereinstimmung mit einem Gemarkungsplan aus dem Jahr 1761 und der Zeichnung von Meerwein aus dem Jahr 1793 lässt sich anhand geoelektrischer Messbilder der Grundriss eines Baukörpers von 23m Länge und 12m Breite mit Turmfundamenten, Langhaus, rechteckigem Chor sowie angebauter südlicher Sakristei rekonstruieren.

Dieser Beitrag versucht die spärlichen Daten aus dem Hoch- und Spätmittelalter chronologisch aufzulisten und auf vierfache Weise zu systematisieren. Zunächst werden die Rechtsgrundlagen der Pfarrkirche zwischen der Ersterwähnung im Jahr 1136 und der Inkorporation [rechtsverbindliche „Einverleibung“] in die Benediktinerabtei Schuttern rekonstruiert, anschließend diskutiere ich die offene Frage nach dem Patrozinium der Kirche, in einem dritten Schritt werden „neu“ erschlossene Urkunden zur Kaplanei St. Katharina auf der Burg Landeck präsentiert und schließlich soll die Skizzierung der spätmittelalterlichen Seelsorge im Pfarrsprengel durch Notizen zu den Klausnerinnen im Nördlichen Breisgau und auf dem Wöpplinsberg abgeschlossen werden. Also eine vierfache Annäherung an die Geschichte des Wöpplinsberges im Mittelalter.

I. Von der Eigenkirche zur Inkorporation

Die Frühgeschichte des Wöpplinsberges lässt sich verkürzt nachzeichnen als der Weg von einer klösterlichen Eigenkirche zur Zeit der Ersterwähnung über die Modifizierungen des neu geregelten

Patronatsrechts im 12. Jahrhundert bis hin zur Inkorporation in den Besitz des Klosters Schuttern im Jahr 1359. Damit durchlief die Mundinger Mutterkirche eine Entwicklung, die für unzählige Kirchengüter zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert typisch war. Am Anfang dieser Entwicklung stand der Besitzanspruch des Klosters Schuttern im Sinne eines geistlichen Grundherrn wie ihn das mittelalterliche Eigenkirchenwesen ausgeprägt hatte. Dieser Rechtstatbestand, wonach dem Kloster die Kirche mit ihrem gesamten Zubehör an Grundstücken und Einkünften als Sondervermögen zustand, lässt sich spätestens seit dem frühen 12. Jahrhundert für den Wöpplinsberg erheben:

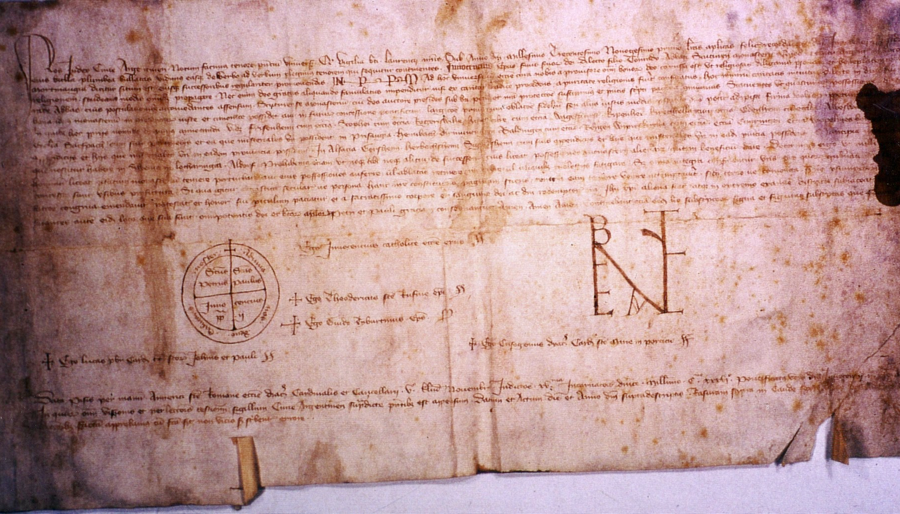

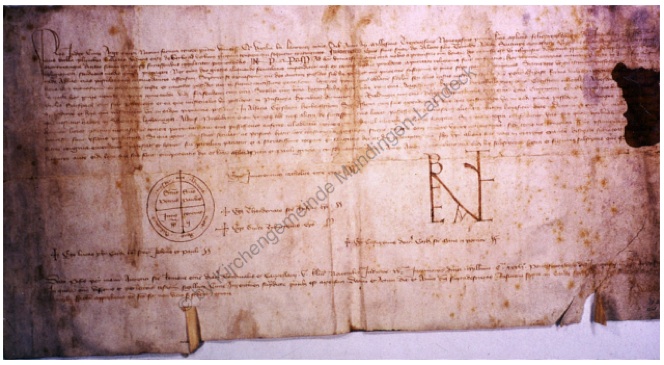

Im Jahr 1136 bestätigt Papst Innozenz II. dem Abt Konrad der Benediktinerabtei Schuttern Besitzungen in der Ortenau, dem Elsaß und dem Nördlichen Breisgau. In dieser Papsturkunde fällt zum ersten Mal der Name Wöpplinsberg, wobei der Kontext in der Rezeptionsgeschichte widersprüchlich wiedergegeben wird. Entweder wird damit die Anhöhe bei Emmendingen im allgemeinen oder aber zusätzlich auch die Pfarrkirche gemeint. Dieses Problem bezieht sich nicht nur auf die Nennung des Wöpplinsberges, sondern grundsätzlich auf die Auflistung der dort erwähnten Orts- wie Pfarrkirchennamen wie auch deren Reihenfolge. Erhalten ist nur noch eine beglaubigte Abschrift (Vidimus) von 1391, welche von Carl George Dümgé einerseits und Stephan Alexander Würdtwein andererseits different gedeutet wird. Dümgé liest den Urkundenabschnitt zum Breisgau folgendermaßen:

„... possident in Prisaugia, Heimbach, Dirmuntingen, Baldingen, Bergen, Wipreskircha cum ecclesia. Ecclesiam Cunringen, Wopelinsbergen, cum suis appendiciis et hiis, quae ministeriales vestri in eadem provincia possident.“

“… besitzen im Breisgau Heimbach, Dirmuntingen, Baldingen, Bergen, Wippertskirch mit Kirche; die Kirche in Köndringen, Wöpplinsberg mit seinen Einkünften und auch die Einkünfte, welche eure Ministeriale in derselben Provinz besitzen/verwalten.“

Diese Edition badischer Urkunden bezieht sich auf das Quellenverzeichnis von Stephan Alexander Würdtwein aus dem Jahr 1786, wobei dort der entsprechende Passus etwas anders lautet:

„... possident in Brisaugia Heimbach, Dirmuntingen, Ecclesia Wopelinsbergen, cum suis appendiciis et hiis, quae ministeriales vestri in eadem provincia possident.“

„... besitzen im Breisgau Heimbach, Dirmuntingen, die Kirche auf dem Wöpplinsberg mit ihren Einkünften und auch die Einkünfte, welche eure Minsteriale in derselben Provinz besitzen/verwalten.“

Neben dem Vidimus existieren zwei Abschriften aus dem Jahr 1769 und 1772, in denen die Erwähnung von „ecclesia“/Kirche bestätigt wird; allerdings differiert auch hier die Reihenfolge der Ortsnamen. Das Vidimus selbst, soweit es die Sichtung der fotomechanischen Reproduktion der Urkunde zulässt, liest sich folgendermaßen:

„.. possident in Prisaugia Heimbach, Dirmuntingen, Baldingen cum eccl., Bergen, Wypreskircha cum eccl., eccl. Cunringen, eccl. Wopelinsbergen,...“

„... besitzen im Breisgau Heimbach, Dirmuntingen, Baldingen mit Kirche, Bergen, Wippertskirch mit Kirche, die Kirche von Köndringen, die Kirche vom Wöpplinsberg,...“

Diese vergleichende Übersicht macht es sehr wahrscheinlich, dass bereits 1136 die Kirche auf dem Wöpplinsberg und dazu gehörende Flurstücke im Besitz des Klosters Schuttern waren. Zumindest folgt etwa Gerhard Kaller in seiner Darstellung der Klosterhistorie dieser zweiten Lesart, auch die Dorfgeschichte von Christian Philipp Herbst interpretiert in ähnlicher Weise diese Papsturkunde. Allerdings bleibt für den Mundinger Dorfchronist offen, ob bereits im Jahr 1136 der Wöpplinsberg als eigenständige Pfarrei existierte – er knüpft die Gründung des Pfarrsprengels an die Inkorporation [Einverleibung] im 14. Jahrhundert.

So bestätigt also die Bulle den Besitz der Wöpplinsberger Kirche und dazu gehörender Gehöfte schon zu Beginn des 12. Jahrhunderts der Benediktinerabtei Schuttern, wobei damit freilich noch nichts Hinreichendes über das Alter oder den ursprünglichen Stifter der ecclesia Wopelinsbergen ausgesagt ist. Gerhard Kaller bemerkt, dass alle aufgeführten 20 Orte „ziemlich geschlossen und ausschließlich in der Rheinebene“ liegen und die im Breisgau erwähnten außerhalb der Grenzen des Bistums Straßburg anzutreffen sind. Schuttern, dessen Geschichte bis in das 8. und 9. Jahrhundert zurückreicht, konnte somit Ansprüche im Bistum Konstanz geltend machen, bevor die Zisterzienserabtei Tennenbach [gegründet 1161] zum Ausgang des 12. Jahrhunderts im Nördlichen Breisgau wirtschaftlich an Bedeutung gewann. Der Wöpplinsberg wie auch Mundingen selbst lagen daher im Einzugsgebiet der Benediktinerabtei Schuttern und des Zisterzienserklosters porta coeli in Tennenbach – zwei im ausgehenden Mittelalter bedeutende Klöster. Wahrscheinlich ist es deshalb angemessen, von einem spannungsvollen Gegenüber beider Klöster auszugehen, besaß doch Schuttern den Rechtsanspruch auf den Groß- und Kleinzehnt im Dorf Mundingen, Tennenbach hingegen verfügte dort über die meisten Gehöfte und war der größte Grundeigentümer. Allen Begehrlichkeiten von Tennenbach zum Trotz blieb allerdings die Pfarrkirche auf dem Wöpplinsberg Jahrhunderte hindurch Schuttern unterstellt – obgleich das Tennenbacher Güterbuch einen entsprechenden Besitztitel bereits angelegt hatte –, lediglich das Hofgut Wöpplinsberg kam im Rahmen eines Tauschgeschäftes zwischen beiden Klöstern im Jahr 1667 an die Zisterzienser.

Auf die nächste urkundliche Erwähnung stoßen wir im Jahr 1207, als ein Borchardus plebanus de Wupinesperch [Pfarrer Burkhard vom Wöpplinsberg] in einer Supplik [Bittschrift] des Johanniterordens an König Philipp II. als Zeuge für den Verkauf eines Gutes in Mundingen an das Kloster Tennenbach erwähnt wird. Dieser Leutpriester Burkhard wird wohl identisch sein mit dem Verwandten des Mönchs Hugo von Tennenbach, bei dem dieser auf dem Wöpplinsberg eine Zeit lang untergekommen war. In der Vita des Hugo von Tennenbach wird dieser Verwandte als „...consanguineum, qui erat sacerdos regens parrochiam in Wopplinsperg prope castrum Hahperch“ [„... Blutsverwandter, der als Priester seinen Dienst im Pfarrsprengel Wöpplinsberg versah, nahe der Burg Hachberg“] bezeichnet. Der Wöpplinsberg entpuppte sich, soweit man der Heiligenlegende Vertrauen schenken darf, als wahrer Läuterungsberg für den „sündigen“ Hugo. Nach Anfechtungen und Krankheiten trat der Subdiakon Hugo unter Abt Konrad I. ins Kloster ein. Mehrere Jahre soll Hugo auf dem Wöpplinsberg bei seinem Verwandten gewohnt haben, bis sich schließlich in größter Gewissensnot mit Hilfe von Abt Konrad aus Tennenbach die innere Läuterung vollzog. Nach dem Tennenbacher Nekrolog ist Hugo 1209 ins Kloster eingetreten, Pater Gallus Mezler datiert in seinem Verzeichnis der Tennenbacher Äbte aus dem Jahre 1798 Hugos Klostereintritt auf das Jahr 1207.

Doch lassen sich bereits aus diesen spärlichen Angaben – „ecclesia“ [„Kirche“] und „plebanus“ [„Leutpriester“] – Rückschlüsse für die Pfarrorganisation zu Beginn des 13. Jahrhunderts auf dem Wöpplinsberg ziehen? Dieter Kauss ordnet und systematisiert die unterschiedlichen Bezeichnungen für Kirchenbauten und den Pfarrklerus in der Ortenau, weist diesen Begrifflichkeiten aber keinen aussagekräftigen Charakter für den Rang oder das Alter einer Kirche zu. Zu einer anderen Interpretation kommt Harro Julius in seiner begriffsgeschichtlichen Untersuchung zu den Landkirchen und dem Landklerus im Bistum Konstanz. Danach macht der Gebrauch von Begriffen wie plebanus, sacerdos und parrochia es sehr wahrscheinlich, dass die Wöpplinsberger Kirche bereits um 1200 als vollberechtigte Pfarrkirche mit festem Sprengel anzusehen war:

„Im Gegensatz zu dem clericus, presbyter oder sacerdos steht der Begriff plebanus, der eindeutig ist. Ein clericus, presbyter oder sacerdos kann der Pfarrer, der Leutpriester einer rechtlich voll ausgebildeten Pfarrei sein, der plebanus ist es definitiv.“

Dieser Logik entsprechend verfügte die Kirche auf dem Wöpplinsberg wohl zu Beginn des 13. Jahrhunderts über eigene Pfarrrechte, für die Gemeindeglieder galt der Pfarrzwang, ebenso war die Zehntabgabe geregelt und der Pfarrer konnte aus einem festen Kirchenvermögen bezahlt werden; freilich erfahren wir von diesen Regelungen en détail erst in der Inkorporationsurkunde von 1359.

Definitiv von eben einer solchen Pfarrkirche lässt sich ab dem Jahr 1275 im Zusammenhang mit einer entsprechenden Erwähnung im liber decimationis sprechen. Dieses bischöfliche Verzeichnis zur Erhebung des päpstlich geforderten Kreuzzugszehnten listet rund 188 zehntpflichtige Kirchen in der Diözese Konstanz auf. Unter dem Kapitel Dekanat Glotter im Archidiakonat [den Dekanaten übergeordnete Verwaltungseinheiten, heute: Prälaturen] Breisgau taucht auch der Wöpplinsberg auf:

„Incuratus in Emetingen iuravit de ipsa ecclesia et de ecclesia Woplisperch LXXX marc. ...“

„Der in Emmendingen eingesetzte Seelsorger unterstützt uns durch die Mittel seiner eigenen Kirche und der Kirche vom Wöpplinsberg mit 80 Mark.“

Aus dieser Notiz der Zehntpflichtigkeit lassen sich einige Details für die Pfarrorganisation zwischen Emmendingen und Mundingen erschließen: Der Geistliche von Emmendingen musste den Zehnt für seine eigene und die Mundinger Mutterkirche erheben. Zugrunde gelegt wurde ein Gesamtpfründeeinkommen von 80 Mark in beiden Pfarreien, zu zahlen in zwei Raten à 40 Mark zu Weihnachten wie zum Fest der Geburt des Johannes. Aus dem Vergleich mit Nachbargemeinden ergibt sich für beide Pfarrgemeinden eine überdurchschnittliche Finanzkraft. Im Falle säumiger Zahlungsmoral wurden den jeweiligen Gemeinden angemessene Kirchenstrafen angedroht. Möglicherweise lässt sich auf diesem Hintergrund ein Interdikt aus dem Jahr 1361 erklären, mit dem der Konstanzer Bischof die Pfarrkirche auf dem Wöpplinsberg belegte und aufgrund dessen die Gottesdienste im Pfarrsprengel ausgesetzt wurden.

Sind darüber hinaus weitere Rückschlüsse möglich? Wolfgang Müller zählt neben der Zehntpflichtigkeit und einem fest besteuerbaren Einkommen des Pfarrers zu den konstitutiven Charakteristika einer Pfarrei im 13. Jahrhundert vor allem das Taufrecht, das Recht der Sakramentsspendung, aber auch die Osterbeichte und Osterkommunion wie sie seit dem IV. Laterankonzil 1215 vorgeschrieben ist.

Ergänzende Hinweise zur Rechtssituation liefert die Bulle von Papst Nikolaus IV. aus dem Jahre 1289. Darin bestätigt der Papst der Benediktinerabtei Schuttern Besitzansprüche über Kirchen und Güter in der Ortenau/Diözese Straßburg, dem Bistum Konstanz und Basel:

„Jus patronatus et quicquid juris habetis in Ecclesiis villarum de wiplinsberg et Köring. […] Possesiones, redditus et quicquid juris habetis in Kernnare et villa de mundingen, ac parrochia Ecclesiae de Woplinsberg. “

„Das Patronatsrecht und andere Rechtsansprüche habt ihr in den Kirchen der Gemeinden Wöpplinsberg und Köndringen inne... Dies gilt für Besitzansprüche, Einkünfte und alles, was ihr an Rechtsansprüchen habt im Dorf Köndringen [?] und im Dorf Mundingen und im Pfarrsprengel vom Wöpplinsberg.“

In diesem Passus des päpstlichen Dokuments ist vom Patronatsrecht [ius patronatus] des Klosters Schuttern die Rede, womit die nicht näher präzisierten Besitzansprüche wie auch Erträge sowohl im Pfarrsprengel Wöpplinsberg als auch im Dorf Mundingen gemeint sind. Rechtshistorischer Hintergrund ist das III. Laterankonzil von 1179, auf dem unter Papst Alexander III. die Vollmachten der Eigenkirchenherren durch patronatsrechtliche Bestimmungen erheblich eingeschränkt wurden. Das Vorrecht der Abgabenerhebung blieb unangetastet, doch ansonsten wurden die Privilegien der Laien auf die bloße Fürsorgepflicht für die ihnen anvertrauten Pfründe reduziert. Dazu zählte vor allem das Recht des kirchlichen Patrons, den für den Kirchendienst bestimmten Geistlichen auszuwählen und dem zuständigen Bischof vorzustellen [Präsentationsrecht].

Dokumentierte also die Urkunde von 1136 den Wöpplinsberg als klösterliche Eigenkirche, so wird durch diese Erwähnung in der Bulle von 1289 die Mundinger Mutterkirche in den Kontext des neu definierten Patronatsrechtes gestellt. Im 12. Jahrhundert setzte sich die Ansicht durch, dass auch Klöster den ius patronatus erwerben und so diesen geistlichen Körperschaften umfangreiche Nutzungsrechte zuerkannt werden konnten. In welchem Umfang Schuttern allerdings das Patronat ausgeübt hat, lässt sich aus dieser Notiz nicht genau ableiten. Interessanterweise stammt aber die Abschrift der Bulle aus dem Jahre 1434 aus den Akten zum Baseler Konzil. In diesem Reformkonzil wurde nicht nur die Stellung zwischen Papst und Bischöfen diskutiert, es wurde auch neben vielen weiteren Themen erneut an die Verpflichtungen der Patronatsherren erinnert. Priester konnten nur dann ihren Dienst antreten, wenn der dritte Teil ihrer Einkünfte dem Patron eingeräumt wurde. Im Gegenzug dazu verpflichteten sich wiederum diese, dem Priester ein standesgemäßes Auskommen zu garantieren. Mit diesen Vereinbarungen sollten die Privilegien der Patronatsherren stärker an den bischöflichen Konsens gebunden werden.

Fresken aus der Abtei Fürstenfeld, rechts Marienvision des seligen Hugo

Knapp ein halbes Jahrhundert später ist die Wöpplinsberger Kirche urkundlich der Benediktinerabtei Schuttern inkorporiert [„einverleibt“] worden, nachdem bereits die Mönche die Kirche zu eigen besaßen und das Patronat inne hatten. Unter diesem Rechtsakt versteht man die durch den Bischof vollzogene dauerhafte Vereinigung einer Pfarrkirche mit einem Kloster, einem Domkapitel oder dem bischöflichen Stuhl selbst. Durch die Zustimmung des Ortsbischofs wurden dem begünstigten Kloster umfangreiche Nutzungsrechte an den Einkünften der inkorporierten Pfarrpfründe erteilt, das seinerseits ein vereinbartes Einkommen [congrua] dem eingesetzten Vikar zukommen lassen musste.

Ausgangspunkt für die Inkorporationsurkunde von Bischof Heinrich III. [Heinrich von Brandis, 1357-1383] sind die verheerenden Zustände wirtschaftlicher wie politischer Art, durch die im 13. und 14. Jahrhundert die Abtei Schuttern in Mitleidenschaft geraten war. Brände hatten das Kloster zweimal völlig zerstört – die gesamte Anlage musste neu aufgebaut werden und konnte erst wieder Ende des 13. Jahrhunderts eingeweiht werden. So wurden bereits im 12. Jahrhundert zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage einige Pfarrkirchen dem Kloster inkorporiert. Doch es folgten militante Auseinandersetzungen. Zunächst der Streit zwischen den Städten Kenzingen und Endingen um die Reliquien des Stifters Uffo. Dann 1333/34 der Krieg zwischen Straßburg und Walter von Geroldseck, in dessen Folge die Stadt Schuttern wie auch das Kloster zum dritten Mal in Schutt und Asche gelegt wurden. Die Inkorporation [Einverleibung] des Wöpplinsberges reiht sich ein in das nach einer Pestepidemie gelungene Wiederaufbauvorhaben unter Abt Wilhelm I. [1350-1370]. Uns liegen eine Urkunde vom 20. Juli 1359 wie die Abschrift einer verloren gegangenen Urkunde [wohl fälschlicherweise datiert auf den 13. August 1319] und der Druck dieses Dokumentes aus dem 18. Jahrhundert vor.

Bischof Heinrich geht in diesem Text auf die verheerenden Zustände ein, spricht dabei auch von untauglichen und unwürdigen Menschen [„inhabilis et indignis“], in deren Händen die mangelnde Verwaltung der klösterlichen Pfarrpfründe [„beneficia“] zu großen Verlusten für das Kloster geführt hätten. Nach den Angaben der Chronik von Schuttern bezieht sich die Inkorporationsurkunde auf einen Hirtenbrief des Bischofs von Konstanz aus demselben Jahr:

„In dieser Amtszeit [von Abt Wilhelm I.] hat Bischof Heinrich öffentlich angeordnet, die Pfarrpfründe, die bisher von Kindern, Laien und untauglichen Personen verwaltet worden sind, dem Eigentum der Klöster zu überschreiben oder zu inkorporieren.“

Entsprechend hart geht diese Chronik für diesen besagten Zeitraum mit den Geroldseckern als Schutzvögten von Schuttern ins Gericht:

„Die welche zum Nutzen und zur Erhaltung der Mönche bestellt waren, wurden durch ihre Tyrannei Feinde, statt Nutzen brachten sie Schaden, statt Ruhe Verwirrung und Krieg, statt Verteidiger waren sie Zerstörer, statt Wächter Verfolger der Mönche.“

In dieser Notsituation hätten sich laut der Inkorporationsurkunde Abt wie Konvent an den Bischof in Konstanz gewendet. Aufgrund der finanziellen Mindereinnahmen aus den zustehenden Kirchengütern [„propter rerum temporalium“] sieht sich das Kloster nicht mehr in der Lage, die geordneten Abläufe und die gottesdienstlichen Pflichten würdig zu vollziehen. Der Vorschlag der Mönche beinhaltet das Inkorporationsanliegen, zumal ja Schuttern bereits im Besitz der Patronatsrechte sei [„Monsterio Ecclesiam Parochialem in Wöblisberg de patronatu eorum existentem incorporare, unire et anectere“; „dem Kloster soll die Pfarrkirche Wöpplinsberg, für die es bereits das Patronat inne hat, inkorporiert werden“]. Im Einverständnis mit dem Domkapitel stimmt der Bischof dem Anliegen zu und garantiert dem Kloster nicht nur die Einnahmen aus den Temporalien [also die Gewinne aus der Bewirtschaftung der kircheneigenen Güter], sondern auch aus den Spiritualien [cum omni suo jure; Einnahmen aus den Altareinkünften].

Greifen soll das Inkorporationsanliegen mit dem Ableben bzw. der Amtsaufgabe von Georg von Geroldseck. Weder aus dieser Urkunde noch aus dem Revers [rechtswirksames Antwortschreiben] des Klosters vom Oktober 1359 geht jedoch hervor, welche genaue Funktion dieser Geroldsecker inne gehabt hat, oder welcher Abkömmling der Grafenfamilie damit gemeint sein könnte.

Entweder lässt sich dieser Name mit einem Straßburger Kanoniker identifizieren, dessen Wirkungszeit sich von 1318 bis 1390 erstreckt; dann wäre er der Sohn von Walter, Bruder des Heinrich von Geroldseck aus der Linie Hohengeroldseck. Oder aber die Urkunde spricht von einem Sohn des Friedrich von Geroldseck, verstorben 1377. Vielleicht verbirgt sich hinter diesem Namen aber noch ein weiterer Kanoniker zu Straßburg und Trier, Sohn des Heinrich von Geroldseck, aus der Veldenzlinie. Neben dieser Frage der Namenszuordnung ist ferner offen, ob besagter Georg als Schutzvogt für die Pfarrkirche und das Kloster fungierte – so sieht es jedenfalls der Mundinger Dorfchronist Herbst - oder aber als Pfarrherr selbst, eine Interpretation, die der badische Historiker Mone in seinen Erläuterungen zur Schutterner Chronik vertritt. Tatsächlich hatten die Geroldsecker die Vogteirechte für Schuttern seit 1327 inne – übrigens auch von Georg, Domherr zu Straßburg, gesiegelt - , wobei völlig ungeklärt ist, ob sich dieses Vertragswerk auf den Wöpplinsberg erstreckte. Ab 1361 taucht Georg, Bruder des Heinrich von Geroldseck, immer wieder im Zusammenhang mit Streitigkeiten zwischen ihm und Kloster Schuttern auf und wird in diesen Urkunden als „Vogt“ tituliert.

Trotz dieser offenen Fragen erscheint es mir am wahrscheinlichsten, in Georg von Geroldseck eben diesen Straßburger Kanoniker zu sehen, welcher als Pfarrherr [rector ecclesiae] die Pfründe des Wöpplinsberges inne hatte. Dieser Schluss ergibt sich vor allem dann, wenn man verschiedene Schreiben an den päpstlichen Stuhl im Zeitraum zwischen 1358 und 1375 mit in Betracht zieht. In der ersten dieser Suppliken [Bittschriften] an die römische Kurie, datiert vom 10. März 1358, geht es um Probleme mit der Vakanz auf dem Wöpplinsberg. Danach blockiert ohne jegliche kanonische Grundlage Georg von Geroldseck die Besetzung der Pfarrstelle durch den Subdiakon Heinrich Schaltenbrand aus Basel. Doch das Problem trifft laut dieser Bittschrift nicht nur für den Wöpplinsberg zu, auch anderen Pfarrkirchen wird durch den Einspruch Georgs von Geroldseck eine Besetzung vorenthalten. Sogar noch 17 Jahre später, 1375, wird eine vergleichbare Beschwerde von dem elsässischen Geistlichen Johann von Cunheim [Kunheim], wohl verantwortlich für Ettenheim, gegen Georg von Geroldseck erhoben – repräsentativ für den Fall wird auf den Wöpplinsberg hingewiesen. Es steht deshalb zu vermuten, dass sich Schuttern aufgrund der Spannungen zwischen dem Haus Geroldseck und dem Kloster mit Hilfe der Inkorporation das ausschließliche Pfarrbesetzungsrecht und die Ansprüche auf die entsprechenden Pfründe sichern wollte.

Zum Zeitpunkt der ersten Supplik aus dem Jahr 1358 ist uns allerdings ein Berthold vom Wöpplinsberg als Leutpriester überliefert. Bertold wird in einer Urkunde als Zeuge genannt, in welcher der Zins von einem Saum [rund 140 Liter] Weißwein von Henni Schöttli aus Mundingen an den Kaplan der St. Benedikt Kirche, Nicklaus von Ihringen, verkauft wurde. Zur Beglaubigung des Kaufvertrages hatten beide Vertreter den Seelsorger vom Wöpplinsberg gebeten, sein Siegel an die Urkunde anzuhängen. Durchaus denkbar also, dass der „ehrbare[n] Herr[n] Berthold[en]“ im Auftrag des Pfarrherrn Georg von Geroldseck als Seelsorger im hiesigen Pfarrsprengel seinen Dienst versah.

Laut Inkorporationsurkunde verpflichtet sich Schuttern, den Quart [Viertel] der Gesamteinnahmen an den Pfarrpfründen sowohl dem Bischof als auch dem Archidiakon abzutreten. Es war üblich, die Zehnteinnahmen zwischen Bischof, Pfarrer, Unterhaltung des Kirchengebäudes und/oder den Armen zu dritteln bzw. zu vierteln. Vor allen der Revers des Klosters vom Oktober 1359 verbürgt diese Forderung gegenüber dem Konstanzer Bistum, in dem ausdrücklich auf das Viertel aller Fruchterträge, Einnahmen und sonstiger Gewinne, [„... fructus, redditus, obvenciones et proventus pro quarta parte recipere posse et debere“] verwiesen wird. Im Gegenzug garantiert Konstanz sowohl eine permanente Vikarsstelle [perpetuo vicarius] als auch das Präsentationsrecht vor dem Bischof. Darunter versteht man das Recht eines Patrons [Schuttern], den für den Kirchendienst bestimmten Geistlichen auszuwählen und dem Bischof [Konstanz] vorzustellen. Als Pfarreinkommen [congrua] wird folgendes festgesetzt: 50 Scheffel Roggen, 10 Scheffel Mehl, 10 Scheffel Gerste und Hafer, 1 Malter Bohnen, den Kleinzehnten [Gartenfrüchte und tierische Produkte], alle Oblationen [Gaben der Gemeindeglieder während der Messe an Wochen- und Festtagen], Jahrgedächtnisse, Vermächtnisse und Seelgerätstiftungen. Aus diesen Einkünften hatte der Vikar einen Hilfsgeistlichen [sacerdos] zu finanzieren, der ihm bei den geistlichen Aufgaben unterstützen sollte.

Sechs Jahre nach dieser „Inkorporation unter Vorbehalt“ wendet sich der Bischof an den Dekan und Domkapitel in Konstanz, denn einige Pfarrkirchen des Bistums hatten den Quart [vierten Teil des Zehnten] nicht pflichtgemäß abgeliefert. Die erwarteten Einnahmen konnten aufgrund der weiten Ausdehnung des Bistums und der Inanspruchnahme durch die direkten Kirchenherren [z.B. Schuttern] nicht akquiriert werden. Doch angesichts finanzieller Probleme in Konstanz, ausgelöst durch die Belagerung von Zürich, die Pest, „die gewaltthätigkeit der Engländergesellschaft“ und schlechte Ernten, sah sich der Episkopus gezwungen, den Quart dem Domkapitel zu übertragen.

Ob mit diesem Säumigkeit der Quartabgabe auch das Interdikt [Verbot gottesdienstlicher Handlungen als Folge eines Vergehens gegen das Kirchenrecht] von 1361 zusammenhängt? Bischof Heinrich von Konstanz wendet sich in der entsprechenden Urkunde an den Abt der Zisterzienserabtei Tennenbach [Johannes Hase, 1353-1368] – die innerhalb der Pfarrgrenzen des Wöpplinsberges lag - und gestattet diesem, trotz eines Interdiktes über die Pfarrkirche und die Parochie Wöpplinsberg, bei offenen Türen und in Gegenwart des Volkes, Gottesdienste zu halten [„... apertis ianuis et in praesentia populi ... possitis habere officia divina...“]. Dieser Logik zufolge betraf also das Interdikt eben auch die in diesem Sprengel liegende Zisterzienserabtei, so dass der Bischof genötigt war, die Gottesdienste der Zisterzienser kirchenrechtlich anders zu bewerten als die Messen auf dem Wöpplinsberg. Diese Vorgehensweise war grundsätzlich nicht unüblich, galten doch die Ordensklöster als exemt, also kirchenrechtlich eigenständig, und waren damit nicht den lokalen oder regionalen Kirchenbehörden unterstellt.

1401, während des Pontifikats Bonifatius IX. [1389-1404], ist erneut von der Inkorporation des Wöpplinsberges die Rede. In dieser Papsturkunde werden in zwei Reihen Pfarrkirchen aus den Diözesen Straßburg und Konstanz genannt, wobei nicht ganz schlüssig ist, ob von der gerade vollzogenen Inkorporation die Rede ist oder von einem schon länger zurückliegenden Rechtsakt. Der Wöpplinsberg [Weplinsbergen] wird immer gemeinsam mit Leutkirch und Ottenheim nova erwähnt, für die bereits das Kloster das Patronatsrecht inne hatte. Eindeutig als inkorporierte Pfarrkirchen werden Sasbach [1324], Friesenheim [1290], Wippertskirch/Freiburg [1276] und Köndringen [1328] behandelt. Meines Erachtens kann es sich aber auch für die Pfarrkirche auf dem Wöpplinsberg nur um eine Bestätigung für die 1359 bereits vollzogene Inkorporation handeln. Die Einkünfte dieser sieben inkorporierten Pfarrkirchen werden mit 60 Mark in Silber beziffert, das Gesamtvolumen des Klosters auf 170 Mark in Silber. Außerdem wird auf die Investitur von permanenten Vikarstellen [„perpetuis vicariis“] hingewiesen und deren Qualifikation festgelegt. Danach können mit Billigung des Abtes Mönche des Klosters oder Priester diese Dienste versehen, sofern sie sich als moralisch integre und in der Lehre erfahrene Geistliche ausweisen – wie die Chronik von Schuttern die Papsturkunde interpretierend ergänzt.

II. St. Peter oder St. Barbara – das Problem der Patrozinien

Bisher wurde die Geschichte der Pfarrei Wöpplinsberg unter Absehung von Mundingen gestreift. Wie ist das Verhältnis „der Kirche auf dem Berg mit der Gemeinde im Tal“ zu bewerten? Auch hier bleibt die Interpretation der Pfarrorganisation für den Sprengel der Wöpplinsberger Pfarrkirche und das Dorf Mundingen schillernd:

Erika Schillinger spricht in ihrem Beitrag über die sozialen Verhältnisse in Mundingen im ausgehenden Mittelalter von einer Zweiteilung des Dorfes. Damit zielt sie sowohl auf eine juristisch-topographische wie auch seelsorgerliche Differenzierung der Curien, „Residencien“, Gehöfte, Hofstätten, Häuser und Flurstücke im Bereich des Zusammenflusses von Welzbach und Weißbach. So ordnet sie die St. Mauritius-Kirche [heute die Dorfkirche St. Barbara] dem Unterdorf und die Kapelle im Areal der curia nostra des Tennenbacher Klosters dem Oberdorf [heute: Mönchshof] zu.

Doch diese Zweiteilung der Pfarrorganisation lässt aus dem Blick, dass Mundingen zum Pfarrsprengel des Wöpplinsberges zählte, womit eigentlich folgerichtig die beiden genannten Sakralräume über keine selbständigen Pfarrrechte verfügen konnten. Die Größe der Pfarrei lässt sich im Nachhinein mit Hilfe des von Pfarrer Johann Daniel Weber im Jahre 1659 neu angelegten Kirchenbuches rekonstruieren. Danach umfasste der Pfarrsprengel Wöpplinsberg die Ortschaften Mundingen, Niederemmendingen [bis 1806], Keppenbach [bis 1660], sowie die Höfe „Almers-berg“ [Wortlaut Weber], „Weppelins-berg“, „Ambßen-hoff Bromshart“, „Hutten-hoff Witten-bühl“, Eych-berg“, und „Stein-Häußlein“ (?). Des weiteren zählte auch Keppenbach mit eigenem Taufrecht spätestens seit dem Konstanzer Abgabenregister liber marcarum [1360-1370] als Tochterkirche zum Wöpplinsberg. Ebenfalls war sehr wahrscheinlich die Kaplanei auf der Burg Landeck dem Pfarrherrn des Wöpplinsberg unterstellt. Dieser Schluss ergibt sich aus der Aufzählung der in dem Steuerverzeichnis registrum subsidii charitativi 1493 genannten Filialgemeinden des Wöpplinsberges. Damit gehörte zu diesem Pfarrsprengel im Mittelalter ein großes Areal zwischen den Niederungen der Elz, Tal-, wie Wald- und Bergbereiche, geschlossene Siedlungen, aber auch Gehöfte, ja sogar die Seelsorge für die Burg Landeck. Heinrich Maurer schließt daraus folgende Feststellung:

„Die Ausdehnung ihres Sprengels ist ein Beweis, dass die Kirche zu Wöpplinsberg ähnlich wie die Severinskirche auf dem Mauracher Berg bei Denzlingen, zu den ältesten Gotteshäusern unserer Gegend zu zählen ist“.

Unabhängig davon, ob dieser Schluss zwingend ist, bleibt jedenfalls die Frage bislang offen, wie die cura animarum, die offizielle Seelsorge, zwischen Mundingen und dem Wöpplinsberg im Mittelalter organisiert war. Wir haben es mit unterschiedlichen sakralen wie rechtlichen Einflusssphären innerhalb des Sprengels zu tun, deren Zuständigkeiten untereinander bislang nicht exakt rekonstruierbar sind. Das betrifft das Verhältnis der St. Mauritius-Kirche zur Pfarrkirche auf dem Wöpplinsberg, bezieht sich aber auch auf das spannungsvolle Gegenüber zwischen dem Zisterzienserkloster Tennenbach, etwa repräsentiert in seinem Gutshof mit deren Kapelle und der Benediktinerabtei Schuttern.

Erika Schillinger stuft die St. Mauritius-Kirche im Unterdorf als Eigenkirche eines adligen Stifters ein, da sich in ihrer nächsten Umgebung Adelsgüter ermitteln lassen. Doch damit bleiben Stifter wie Gründungszeit im Dunkeln. Die Mauritiusverehrung erlebte nach Otto dem Großen ihre Blütezeit und lässt sich in Denzlingen, Wagenstadt und Weisweil, aber auch in Bötzingen nachweisen. Kloster Einsiedeln besaß den Königshof in Riegel, der bereits 952 Mauritiusreliquien erhalten hatte.

Und der Wöpplinsberg? Zur Ermittlung des Alters kann durchaus das Patrozinium dienen – doch wem war die Kirche geweiht? Die mittelalterlichen Textzeugnisse erwähnen nirgends einen spezifischen Patron/in, erst nachreformatorisch wird eine Kirchenweihe belegbar. Somit sind die Notizen von Pfarrer Döderlein aus dem Jahre 1743 im Pfarrarchiv Mundingen die „älteste“ Quelle. Er spricht von einem St. Barbara Patrozinium:

„Mundingen in der Marggrafschaft Hachberg gelegen hat zwey Kirchen davon die Mutterkirch sich auf dem sogenannten Weplings Berg befindet und St. Barbarakirch genennet wird. Welche Zeit eigentlich solche erbauet worden, ist nirgends aufgezeichnet“.

Einer Vermutung von Bernhard Schelb folgend wird allerdings heute von einem St. Peter-Patrozinium ausgegangen. Hergeleitet wird diese Kirchenweihe mit dem Verweis auf die Bezeichnung „Petersgraben“ in unmittelbarer lokaler Nähe der abgegangenen Wöpplinsberger Pfarrkirche. Doch ist die Bezeichnung für einen tief eingeschnittenen Graben vom Wöpplinsberg hinunter zum Aubächle ein zwingendes Indiz für eine mittelalterliche St. Peterskirche? Das Tennenbacher Güterbuch führt an verschiedenen Stellen die Bezeichnung „Peter“ auf: Petersgraben [Bramshart: 85, Corben: 103, Studen: 444], aber auch unter Eichberg „An dem alten eichberge ze den stoecken, que fuerunt Petri quondam cum magno pede...“ [114], unter Tennenbach „... ob san Peters acker“ [459] und „...dannan hin uf den graben bi der Petrinen lehen“ [461], unter dem Ortstitel Aspen ist immer wieder von Peter Stoecher die Rede [12-16]. Meines Erachtens ist der Schluss von Petersgraben auf St. Peter Kirche nicht zwingend. Es ist nicht ausgeschlossen, dass mit Petersgraben ein Besitzverhältnis angezeigt wird, welches sich auf einen Peter [Stoecher] beziehen kann oder aber auf Lehensbesitz des Klosters St. Peter.

Gehen wir noch einmal zurück zum greifbaren St. Barbara-Patrozinium, für das sich einige Eckdaten ausmachen lassen: Zeitlicher Orientierungspunkt sind die handschriftlichen Notizen des evangelischen Pfarrers Döderlein aus dem Jahre 1743, wobei diese sich selbstverständlich auf vorreformatorische Traditionen beziehen müssen. 1556 wurde in der Markgrafschaft Baden die Reformation eingeführt, was den ehemaligen Dorfchronisten von Reute Ludwig Siegel zu der Vermutung veranlasste, die Barbara-Wallfahrt vom Wöpplinsberg habe während dieser kirchenpolitischen Zäsur im Reutener Unterdorf eine neue Heimat gefunden. Dort wurde unter Pfarrvikar Martin Demler 1594 eine St. Barbara-Bruderschaft gegründet. Doch es existieren für die Verbindung zwischen der nachreformatorischen Barbaraverehrung in Reute und dem wahrscheinlichen vorreformatorischen Patrozinium auf dem Wöpplinsberg keine urkundlichen Zeugnisse. Ein anderer, interessanter Hinweis liegt eventuell in der Waldordnung der Vierdörfer-Waldgemeinschaft von 1482ff. verborgen. Im letzten Absatz der Nachschrift findet sich folgender Zusammenhang:

„Item alle kohlfeywer sind im waldt der vierdörffer, abgethan, nämblich der 20. tag, St. Anthonjtag, S. Sebastianstag, St. Agatha tag, der hagelfeur, St. Urbans tag, S. Boleyn tag, Costenzer kirchweihung, St. Barbara undt St. Mauritzentag.“

Die Anmerkungen zu den Kohlenfeuern aus der Waldordnung von Malterdingen, Köndringen, Heimbach und Mundingen lassen sich mit wenigen Ausnahmen auf mittelalterliche Kirchen in der Region zurückführen: So können aus dieser Notiz das Antoniterhaus in Nimburg, die Sebastianskapelle zwischen Malterdingen und Köndringen, die St. Agatha-Kirche in Teningen und das kirchliche Zwillingsgestirn in Mundingen rekonstruiert werden. Der hl. Urban erfreute sich am Oberrhein großer Beliebtheit als Patron des weit verbreiteten Weinbaus. Hinter der Bezeichnung Bolei verbirgt sich umgangssprachliche Benennung für St. Pelagius, dessen Reliquien in Konstanz verehrt wurden, womit wohl die zitierte Kirchweihe erklärt werden könnte. Die Waldordnung setzt also sehr wahrscheinlich die Verehrung der St. Barbara voraus, wobei eine exakte Datierung des Patroziniums nicht möglich erscheint, zumal der ursprüngliche Text zwar auf das Jahr 1482 zurückgeht, doch bis ins Jahr 1536 bzw. 1682 fortgeschrieben wurde.

Formulieren wir allgemeiner: wie alt ist eigentlich der St. Barbara-Kult? Die Wurzeln der Barbaraverehrung liegen eigentlich ursprünglich im Osten des Römischen Reiches, sind allerdings schon ab dem 10. Jahrhundert unter Kaiser Otto III. auch in Mitteleuropa nachzuweisen. Vor allem als Patronin des Bergbaus avancierte St. Barbara ab dem 14. Jahrhundert zu einer der häufigsten und beliebtesten Heiligengestalten. In der Diözese Konstanz finden sich die frühesten Spuren der Barbaraverehrung in der Bischofstadt selbst [1401]. Für den Breisgau lassen sich entsprechenden Weihen in Nordweil 1465, Oberspitzenbach 1560 und Littenweiler 1476 ausmachen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Patrozinium auf dem Wöpplinsberg mit dem Bergbau im Brettental zusammenhängt, wo zwar unumstrittene urkundliche Erwähnungen erst im 17. Jahrhundert zu finden sind, dendrologische Untersuchungen aber einen Zeitraum zwischen 1450 und 1635 etwa für die Grube Caroline erbrachten.

Damit lässt sich St. Barbara als Patronin für die Wöpplinsberger Pfarrkirche auf den Zeitraum des ausgehenden 14. und beginnenden 15. Jahrhunderts eingrenzen. Ungeklärt bleibt, welchem Patron die Kirche zur Zeit ihrer Stiftung im frühen Mittelalter geweiht war. In der Forschung sind Patrozinienwechsel wie auch Mehrfachpatrozinien durchaus bekannt, so dass eindeutige Herleitungen vom Mutterkloster in Schuttern zu kurz greifen. Erweitern wir den Horizont und ziehen Überlegungen zur Burgkaplanei Landeck mit ins Kalkül:

III. Rappoltsteinisches Intermezzo: zur Burgkaplanei Landeck

In der Unterburg der Ruine Landeck finden sich heute noch als nördlicher Anbau zum Palas die Überreste einer geosteten gotischen Kapelle. Sehr wahrscheinlich entstand der Bau sukzessive aus der Konstruktion einer äußeren Ringmauer und einem dazu gehörenden östlichen Wehrturm. Zur Datierung der Entstehung dieses zweigeschossigen Gotteshauses wird gegenwärtig der offene Zeitraum zwischen 1300 und 1380 angegeben, wobei ein neuer baugeschichtlicher Beitrag von Heiko Wagner gute Argumente für den Beginn des 14. Jahrhunderts anführt. Träfe diese bis dato urkundlich nicht belegbare Behauptung zu, fiele der Kapellenbau in eine politisch höchst brisante Phase der Geroldsecker Geschichte. Denn im Frühjahr 1300 war die gesamte Burganlage zunächst widerrechtlich an den Johanniterorden, kurz darauf im Rahmen eines Tauschhandels zwischen diesem Orden und Johannes Snewelin in den Besitz der Freiburger Familie gekommen. Haben sich also die Snewelins mit diesem Kapellenbau in der Tradition hochmittelalterlicher Burg- und Pfalzkapellen ein kulturhistorisches Denkmal gesetzt?

Bislang ist die Quellenbasis zur Kapelle ziemlich schmal, liegt doch lediglich eine Notiz aus dem Kollektenverzeichnis des Bistums Konstanz registrum subsidii charitativi aus dem Jahre 1493 vor, also fast 200 Jahre nach der vermuteten Erbauung:

„Capellania in castro Landegk sub eadem ecclesia Bernhardus Pfefferli ad nutum ammovibilis per validos dictos de Landegk, attamen dt. prout supra, dt. XII.“

[Eine Kapelle in der Burg Landeck (ist) unter derselben Kirche (zuzuordnen), ein Bernhard Pfefferli auf Geheiß versetzbar durch die rechtswirksamen Anordnungen von Landeck, allein gibt er je nachdem mehr, 12 Schilling Rappen.]

Ralf Ritter und Karl-Bernhard Knappe schließen aus dem Kontext dieser Glosse – zuerst wird die Spendenpflicht des Wöpplinsberges aufgeführt, dann die Filiale Keppenbach -, dass die Burgkapelle dem Sprengel des Wöpplinsberges unterstanden hätte. Doch aufgrund des Fehlens weiterer Überlieferungen, so beide Autoren, gäbe es keine Anhaltspunkte für ausgreifendere Schlussfolgerungen:

„Um so bedauerlicher ist, dass wir nicht über weltliche Rechtsstellung, Patronat oder etwa Altäre dieser großen Kapelle und nur sehr wenig über ihre Stellung im Kirchenrecht wissen.“

Inzwischen sieht die Sachlage etwas anders aus. Bei Recherchen zum Patrozinium der Wöpplinsberger Pfarrkirche bin ich auf das Rappoltsteiner Urkundenbuch gestoßen, dessen Urkundenmaterial wichtige Dienste zur präziseren historischen Rekonstruktion der Burgkaplanei Landeck für den Intervall nach dem Verkauf der Burganlage leistet.

Doch zuerst eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Forschungslage:

Die Landeck, wohl als Vogtsburg der Geroldsecker um 1250/60 angelegt, diente im ausgehenden 13. Jahrhundert dazu, die Besitzungen des Klosters Schuttern zu sichern. Erste Hinweise für eine Burg Landeck ergeben sich aus einem Entscheid des geistlichen Gerichts zu Besançon zwischen Kloster Sölden und Heinrich von Dattingen vom 8. Juli 1260. In der Zeugenreihe zu diesem Entscheid wird ein „D. aduocatus in Landecke“ erwähnt. In Verbindung mit einer Urkunde aus dem Jahre 1279, der zufolge ein „Dieteriche, dem Vogete von Landecke“ mit Erlaubnis des Markgrafen von Hachberg von den vier Dörfern Malterdingen, Köndringen, Mundingen und Heimbach einen Acker bei „Schadelandecke“ erhält, folgert man heute gemeinhin, dass mit dieser Person ein Geroldsecker Vogt auf besagter Burg gemeint sei.

1299 schließen die Brüder Heinrich und Walther von Geroldseck einen Vertrag, in dem die verschiedenen Anteile des Familienbesitzes festgelegt und zugleich wechselseitig belehnt wurden. Für die Burgen Schwanau wie Landeck galten folgende Ausnahmeregelungen: Heinrich erhielt die Landeck als frei verfügbares Eigentum mit der Auflage, im Falle einer Veräußerung sie zuerst seinem Bruder als potentiellen Käufer anzubieten. Schwanau allerdings war von dieser Verpflichtung ausgenommen. Es kam anders. Am 28. März 1300 verkaufte der kinderlose und todkranke Heinrich von Geroldseck widerrechtlich die Landeck an die Brüder des Johanniter Spitals von Jerusalem zu Oberdeutschland für 1000 Mark Silber, wobei das Objekt bereits sieben Tage später erneut den Besitzer wechselte – fungierte der Spitalorden nur als „Strohmann“? Rätselhafterweise tritt nun einer der Zeugen dieser Transaktion, Ritter Johann Snewelin, als neuer Kaufinteressent in Erscheinung, und tauscht seinen Fronhof zu Schliengen gegen die „oberun und die niderun“ Burg Landeck „und den teil dez stettelins“ mit den Johannitern. Der Vertragsbruch des Bruders zog eine Fehde zwischen Walther von Geroldseck und Johannes Snewlin nach sich, die erst ein starkes Jahr später, dank der Vermittlerrolle von König Albrecht, beigelegt werden konnte. Allerdings berichten noch die Jahrbücher von Colmar für das Jahr 1302 davon, dass ein Herr Brogilin von Geroldseck vier Komture des Ordens gefangen genommen hätte. Diesen Übergriffen schlossen sich Verzichtserklärungen der Geroldsecker an der Landeck gegenüber der Komtur des Johanniterhauses bis ins Jahr 1303 an. Doch ist damit wirklich das Ende der geroldseckischen Geschichte der Burg Landeck erreicht, wie es Alfons Zettler und Regina Dennig behaupten? Der Streit zwischen Walther von Geroldseck und den Snewelins dauerte an, denn erst im Jahr 1308 erteilte der Abt von Murbach, Lehnsherr des Fronhofes zu Schliengen, seine Zustimmung zu dem Tauschhandel. Ob mit dem Wissen um diesen vertrackten „Verkauf“ der Landeck es (noch) wahrscheinlich ist, von einer Snewelin-Architektur der Kapelle zu reden? – Der erste Snewelin mit Beinamen Landeck ist Konrad Snewelin, Schultheiss zu Freiburg, erwähnt 1350. Dieser Freiburger Ritter und Herr zu Landeck heiratete 1354 Suse von Staufenberg, die Witwe des Heinrich von Rappoltstein. Hinweise auf ein Rappoltsteinisches Intermezzo auf der Landeck?

Skulptur der Hl. Barbara in Reute, Schule von Hans Wydyz, nach 1480, vielleicht früher auf dem Wöpplinsberg.

Mit Hilfe des Quellenmaterials im Rappoltsteinischen Urkundenbuch lässt sich der Einfluss geroldseckischer Linien über den Verkauf an die Johanniter im Jahr 1300 hinaus auf vielfache Weise belegen. Dank der entsprechenden Heiratspolitik waren schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts Verbindungen mit diversen Herrscherhäusern, auch mit der Familie von Rappoltstein im Elsass, geknüpft. So wird die Geroldsecker Tradition auf der Landeck fortgesetzt in der Person Heinrichs von Rappoltstein, eines Neffen Heinrichs von Geroldseck.

Mit besagtem Heinrich (1288-1351), Sohn des Ulrich zu Rappoltstein, Herr zu Hohenack und seiner Gattin Elisabeth von Üsenberg, beginnt die Geschichte der Burgkapelle Landeck. Vom 9. September 1315 liegt eine Dotierungsurkunde für die Altarpfründe der St. Katharinen-Kapelle auf der Burg Landeck vor. Danach stiftet das Ehepaar 44 ½ Ohm (1 Ohm entspricht ungefähr 150 Liter) jährliche Weinabgabe [Weingeld] aus dem elsässischen Ammerschweier, dazu eine Zinszahlung [Pfenniggeld] in Höhe von 3 Pfund weniger 4 Schillinge ebenfalls aus Ammerschweier und Meiwihr (Minnweiler?), außerdem die Reberträge eines Grundstückes in der Größe von einem Juchart zwischen diesen beiden Ortschaften sowie eines ½ Ackers, gelegen vor dem Dorf Meiwihr.

Landeck wird als „vnserre burge“ bezeichnet, womit gegen die gängigen Annahmen zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mit einem Besitz der Snewelins aus Freiburg zu rechnen ist. Noch im Jahr 1351, wohl im Todesjahr von Heinrich, wird ein Vertrag über die Verpfändung des Dorfs Hausen auf der Burg Landeck unterzeichnet. Mit den urkundlichen Eckdaten 1315 und 1351 für Rappoltsteinische Präsenz auf der Landeck erscheint es eher unwahrscheinlich, die Snewelins in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts als Burgherren zu verorten. Vermutlich können sie ihre Rechtsansprüche erst mit Konrad Snewelin geltend machen, eventuell im Zusammenhang mit dem Tod von Heinrich und/oder der Ehelichung von dessen Witwe Suse von Staufenberg.

Neben der Dotierung wird vor allem in dieser Urkunde die Investitur eines Burgkaplan geregelt – „...vnd setzen einen kappelan in gewalt vnd in gewer fur lidig eigen alles des rehtes“ - wie auch dessen Dienstauftrag umrissen:

„Wir han och daz gut also gegeben an den alter, daz wir wellen alle tage, an alle geuerde, eine messe han, wand uns dunket, daz es si in den eren vnd in der maße, daz sich ein erber priester sin wol begange...“

„Wir haben auch dieses Gut für den Altar gestiftet, weil wir wollen an allen Tagen eine Messe ausrichten, ohne böse Machenschaften [Eidformel], immer wenn es unser Wille ist, dass sie würdig vollzogen werden kann durch einen würdigen Priester...“

Die Stiftung der Kaplaneipfründe beinhaltet nach diesem Passus eine ganz allgemein gehaltene Messverpflichtung, ohne den Dienstauftrag des Geistlichen auf eine bestimmte Anzahl von Messfeiern zu fixieren noch auf besondere Sonn- und Feiertage zu beschränken. Ausschließlich an den Willen des Patrons gebunden wird „Seelsorge auf Abruf“ geleistet, wohl in Abhängigkeit von der Präsenz des Burgherren auf der Landeck, weshalb eine regelmäßige Gottesdienstpflicht eher auszuschließen ist.

Sollten die Stiftungskriterien durch den Lehenspfründner verletzt werden, konnte der Lehensherr das Vertragsverhältnis lösen, ohne damit den generellen Rechtsanspruch auf die Kaplanei aufzuheben. Denn das Lehensverhältnis selbst, lat. commenda oder praebenda, war so angelegt, dass es nicht nur auf die Lebenszeit von Heinrich und seine Ehefrau begrenzt sein sollte, sondern unbefristet auch die Erben des Hauses mit einzuschließen hatte. Allerdings wird die Investitur neuer Burgkapläne an eine entsprechende Bestätigung des jeweiligen (künftigen) Burgherren gekoppelt. Die Forschung vergleicht die Vertragsform der Lehenspfründe mit dem im städtischen Niederkirchenwesen gebräuchlichen „Mietpriesterverhältnis“, weil zwischen Verleiher und Bewerber faktisch Vertragsfreiheit bestand und der Kaplan durchaus formlos ohne Unterrichtung kirchlicher Behörden oder Berücksichtigung des kanonischen Rechts entlassen werden konnte.

Dennoch ist in Bezug auf die Landecker Verhältnisse festzuhalten, dass den Rappoltsteiner an einer bischöflichen Genehmigung sowohl der Altarstiftung wie der Investitur des Kaplans gelegen war. Entgegen landläufiger Kritik an den befristeten Dienstverhältnissen der Kapläne lässt sich also aus dem Stiftungsprotokoll das Interesse einer kontinuierlichen seelsorgerlichen Betreuung der Landeck durch die Burgherren ablesen. Vielleicht wird die Kaplaneiverpflichtung nach dem Tod von Heinrich in den Regelungen der Inkorporationsurkunde von 1359 aufgenommen, wo von der Finanzierung eines Hilfsgeistlichen für den Pfarrer auf dem Wöpplinsberg die Rede ist und spiegelt sich gar in der Notiz des Steuerregisters von 1493.

Die Dotierungsurkunde schließt mit der Bitte, den Rechtsakt vom Offizial des bischöfliches Gerichts zu Basel (Basel war Lehnsherr) bestätigen zu lassen, dem der Baseler Hof am 14. Januar 1316 entspricht.Aus der Urkunde ist nicht zu erschließen, ob der Kaplan in Landeck einer Residenzpflicht nachkommen musste. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass der Geistliche neben seiner Messverpflichtung auch als Notar und Rechtsberater tätig war, wie aus den im Anschluss aufgeführten Dokumenten hervorgeht. Als gelehrter Allrounder versah ein Burgkaplan seinen Dienst eben nicht „nur“ als privater Seelsorger, vielmehr trat er – mit den Worten von Michael Münch – als „Bürokrat auf der Burg“ in Erscheinung.

Doch wie weit reichte effektiv seine Dienstverpflichtung, war sein Auftrag nur auf die Burgaristokratie im engeren Sinne und/oder die Burgbewohner begrenzt, oder schloss er die Siedler rund um die Wehranlage mit ein? Eine spannende Frage insofern, als mit dem angeblichen Verkauf der Burg Landeck um 1300 immer auch ein oberes und unteres „stettelin“ Erwähnung findet. Gab es also einen Seelsorgeauftrag für dieses „Städtlein“ oder unterlagen die Bewohner eher dem Pfarrzwang des Wöpplinsberges? Im Unterschied zu dieser Mutterkirche war die St. Katharinen-Kapelle ein halböffentlicher Gottesdienstraum, welcher eigentlich nur dem privilegierten Adel vorbehalten war. Die Burgkapelle verfügte demzufolge über keine eigenen Pfarrrechte, weshalb wohl auch zur Spendung der Sakramente der zuständige Ortspfarrer hinzugezogen oder auf die Gottesdienste auf dem Wöpplinsberg ausgewichen werden musste.

Zwei Jahre nach der Stiftungsurkunde entscheiden sich die Eheleute von Rappoltstein sukzessive für eine Neudotierung der Pfründe, lösen damit die bestehenden Verpflichtung auf der Landeck ab, bleiben aber weiterhin Patronatsherren. In ihrem Auftrag agiert als Kaplan der St. Katharina-Kapelle ein Johannes von Breuschtal, dessen Spuren sich übrigens auch im Tennenbacher Güterbuch nachweisen lassen, wo er im Zusammenhang mit einem nicht genehmigten Ackerverkauf als „domino de Brustal“ erwähnt wird. Dieser Burgkaplan verkaufte also am 7. Februar 1317 die 42 Ohm Weingeld an die Priorin und den Konvent des Klosters Unterlinden zu Colmar. Begründet wird dieser Verkauf auf folgende Weise:

„Vnd dis gut vnd dis geld han ich der genante herre Johannes der kappelan das vmbe furkoft, wand es miner capellen ze Landeke vngelegen was, vnd han es vber Rin geleit an mit mines herren des genanten von Rapoltzstein rat vnd wissende, do es miner capellen vnd och allen minen nochkomen nutzberre vnde baz gelegen ist“.

„Und dieses Gut und dieses Geld habe ich, der Herr Johannes, Kaplan, verkauft, weil es für meine Kapelle zu Landeck ungelegen lag, und habe es über den Rhein gelegt auf Rat und Anweisung meines Herren zu Rappoltstein, da es meiner Kapelle und allen meinen Nachkommen nutzbarer und besser gelegen ist.“

Demnach lagen die Güter im Elsaß für die Dotierung der Pfründe in Landeck „vngelegen“ und konnten nutzbringender auf der anderen Seite des Rheins [„vnd han es vber Rin geleit“] Verwendung finden.

Im Dezember desselben Jahres wird erneut Johannes von Breuschtal beauftragt, weitere Verpflichtungen in Landeck auszulösen: Volmar im Neuthal von Meiwihr erhält für 9 Pfund Baseler eine Gült von 1 Pfund mit der Verpflichtung, diesen Betrag jährlich zur Dotierung in Landeck zu verwenden.

Der dritte und letzte Akt der Neudotierung lässt sich für das Jahr 1318 festmachen. In einer Urkunde vom 28. Juli 1318 versichert Heinrich von Rappoltstein, dass der Verkaufserlös einer Gült von 42 Hühnern, welche eigentlich bereits mit den 42 Ohm Weingeld an das Kloster Unterlinden übergegangen war, zusammen mit 4 Pfund Pfenniggeld aus einer Hut in Ammerschweier, Zeit seines Lebens zum eigenen Nießbrauch Verwendung finden sollen. Endgültig durften die Erträge erst nach dem Ableben von Heinrich dem Kloster zufallen, denn der damals erhaltene Kaufpreis war nach dem Wunsch des Patrons von Landeck an eine ewige Messe der heiligen Katharina zugunsten des eigenen Seelenheils gekoppelt:

„… wand ich so vil pfennige vmb daz vorgeschribene wingelt, hunre gelt vnd hute han empfhangen von den egenanten von Vnderlinden vnd bewendet in minen nutz an eine ewige messe sancte Katherinen vf minre burg ze Landecke ...“ „... weil ich so viel Pfennig und das vorgeschriebene Weingeld, Hühnergeld und Hut empfangen habe, von den genannten Vertretern von Unterlinden und es zu meinem Nutzen für eine ewige Messe der St. Katharina auf meiner Burg Landeck einsetze...“

Heinrich spricht auch in dieser Urkunde von „minre burg ze Landecke“, womit jeder Zweifel an dem Patronatsverhältnis auf der Landeck ausgeschlossen ist. Sogar noch vier Jahre nach dem Tod Heinrichs von Rappoltstein im Jahr 1355 erklärt Johannes von Rappoltstein, ein Vetter des Verstorbenen, seinen Verzicht auf die Güter, die einst Heinrich dem Kloster Unterlinden überlassen hatte.

Ergänzt werden diese „externen“ Angaben aus dem Rappoltsteiner Urkundenbuch durch Hinweise im Tennenbacher Güterbuch, denen zufolge ein „Dominus H. de Rapoltstein“ Schmiedes Garten „... vor dem stettelin ze Landegge“ vom Kloster gepachtet hatte. Dieser Garten oberhalb des Gewanns Schelmenacker ist heute auf Mundinger Gemarkung links der Strasse nach Landeck, gegenüber dem Schlossberg, lokalisierbar. Damit wäre aber auch eine Lagebestimmung des „stettelin ze Landegge“ möglich.

Das patronale Engagement Heinrichs von Rappoltstein und seiner Gattin auf der Landeck reiht sich ein in das vielfältige Mäzenatentum dieser Familie im regionalen Umfeld von Colmar. Anna von Rappoltstein, eine Tante von Heinrich, wird im Totenbuch des Dominikanerinnenklosters Unterlinden als Nonne aufgeführt. Heinrich von Rappoltstein taucht im Kalender dieses Verzeichnisses unter dem 7. Juli auf, weil er einen Beitrag zur Einrichtung und Beleuchtung des Jakobaltars stiftete. Aber auch das Dominikanerinnenkloster St. Katharina, eher im Schatten der berühmten „Unterlinden“, fand in Heinrich einen Förderer – so geht es beiläufig aus der bereits erwähnten Urkunde zur Neudotierung der Landecker Pfründeverpflichtungen vom 7. Februar 1317 hervor. Gut möglich, dass sich die Weihe der Kapelle auf der Landeck mit den familiären Verbindungen zu diesem Kloster erklären lässt. Schließlich tritt die gesamte Familie in Erscheinung als Mäzene des Klosters Pairis im Orbeytal und dem Wallfahrtsort Dusenbach. Kein Zweifel, ohne das Engagement lokaler Adelsgeschlechter wie der Familie Rappoltstein wäre die Entwicklung Colmars zu einem der führenden Zentren spätmittelalterlicher Frauenmystik undenkbar gewesen.

Die Unterburg der Landeck,

Kapelle und Palas

IV. Klausnerinnen auf dem Wöpplinsberg – Bienen ohne König(in)?

Abschließendes zur Seelsorge

Die Rekonstruktion der Seelsorge im Sprengel Wöpplinsberg lässt sich aufgrund der spärlichen Dokumente nur lückenhaft nachzeichnen. Das religiöse Netzwerk im ausgehenden Mittelalter umfasste mehr als der Dienst eines Leutpriesters und seines Hilfsgeistlichen rund um die Pfarrkirche auf dem Wöpplinsberg, in der Burgkaplanei der St. Katharinen-Kapelle Landeck oder der Filialkirche in Keppenbach. Selbstverständlich zählte zur kirchlichen Grundversorgung auch die adlige Eigenkirche direkt im Dorf Mundingen – geweiht dem Heiligen Mauritius – wie die Kapelle im Tennenbacher Klostergut, über deren Priester oder Kapläne wir bisher nichts wissen. Es überkreuzten sich benediktinische und zisterzienische Wirtschaftsinteressen, grenzübergreifend ging es um Besitzansprüche aus dem Gebiet der Straßburger wie der Konstanzer Diözese. Aber auch rein weltliche Machfaktoren, etwa die schillernde Bedeutung der Geroldsecker für den Wöpplinsberg oder das Patronat der Rappoltsteiner über die Landeck, hatten maßgeblichen Einfluss auf den religiösen Alltag. Diese komplexen rechts- und religionsspezifischen Verflechtungen lassen sich zwar mit Hilfe entsprechender Dokumente aus Kloster-, Kirchen- und Bistumsbesitz erschließen, doch da diese Texte oft nur zufällig die Jahrhunderte überdauert haben, ist ein Großteil der tatsächlichen Quellen für immer verloren – abgesehen davon bleiben auch alle nicht-schriftlichen Sakraltraditionen weitgehend unberücksichtigt.

Die Religion eines Dorfes im ausgehenden Mittelalter wurde keineswegs nur von der etablierten, kirchlich kontrollierten Amtshierarchie geprägt. Hinzu kam im Laufe des ausgehenden Mittelalters eine unübersichtliche Zahl semireligiöser Erscheinungsformen, mitunter prägender für die Alltagsreligiosität der Menschen als die Pfarrkirche oder das Kloster vor Ort.

Unter diese Mischformen zwischen geistlichen und laikalen Lebensformen sind seit dem 12. Jahrhundert Einsiedeleien, Hospitäler und ihre Gemeinschaften, das Drittordenswesen [außerklösterliche Gemeinschaften im Umfeld der Dominikaner- und Franziskanerorden], Beginen [karitativ-mystische Frauenbewegungen], Bußbrüderkommunitäten, aber auch die Netzwerke der Klausnerinnen zu zählen. Letztgenannte finden sich in kurzen Notizen im Tennenbacher Güterbuch wieder, womit wir über spärliche Hinweise für diese besondere „vita regularis sine regula“ [asketisch ausgerichtetes Leben ohne Mönchsregel] im Nördlichen Breisgau verfügen. Im Index des Güterbuches sind zahlreiche Verweise unter den Stichwörtern inclusa, inclusorium, Klause, reclusorium, closnerinnen zu finden, mit denen diese besondere asketische weibliche Lebensweise fassbar wird.

Allerdings gehen weder neuere deutsche Erscheinungen zum Mittelalter noch der europäischen Klostergeschichte auf die Lebensweise der Klausnerinnen, In- oder Reklusinnen ein. Wenn momentan Forschungen zu diesen spezifischen Traditionen unternommen werden, dann vor allem in den Niederlanden, Italien oder Großbritannien und den USA. Damit verliert man aber aus dem Blick, dass sehr wahrscheinlich gerade von diesen eingemauerten Frauen in den urbanen Zentren des Hochmittelalters, etwa Basel, Straßburg oder Köln, aber auch in den ländlichen Regionen – wie dem Breisgau oder der Ortenau – wichtige Impulse für das alltägliche Glaubensleben im Hoch- und ausgehenden Mittelalter ausgegangen sind.

Unter dem Inklusen- oder Klausnertum ist ein europäisches Laienphänomen zu verstehen, welches ab dem 12. Jahrhundert vornehmlich Frauen in Kontinentaleuropa, insbesondere Deutschland, Niederlanden, Frankreich und Italien, aber auch auf der britischen Insel ausgeprägt haben. Klausner wie Klausnerinnen stehen selbstverständlich in den alten asketischen Traditionen der Mönchsbewegungen, sind jedoch nicht notwendigerweise einem Kloster unterstellt, noch einer spezifischen Ordensregel verpflichtet. Allerdings sind seit dem 9. Jahrhundert immer wieder spezifische Verhaltenskataloge verfasst worden, mit deren Hilfe Rückschlüsse auf die Lebensform der Eingeschlossenen möglich sind. Im Unterschied zum die Einsamkeit suchenden Eremitentum siedelten sich die hochmittelalterlichen Klausnerinnen durchaus in Städten [Freiburg, Basel, Straßburg] oder Dörfern an, wählten Knotenpunkte des sozialen wie kulturellen Lebens, bejahten aber dort bewusst die Eingeschlossenheit. Inklusorien befanden sich entweder in separaten Gebäuden, Stadtmauern, Brückenköpfen oder wurden als abgetrennte Anbauten an bestehenden Kirchen errichtet. Als mögliches Modell eines spätmittelalterlichen Inklusoriums lässt sich die heutige Turmstube in der Nimburger Bergkirche rekonstruieren, angebaut an der Nordseite des geosteten Chors. Mit einer feierlichen Einschließungszeremonie, oft in Anwesenheit des Ortsbischofs, wurde die Inklusin für immer von der Außenwelt abgeschlossen – nicht verwunderlich, dass zu diesem Anlass Elemente der klassischen Totenliturgie benutzt wurden. Allein das Klausenfenster bot die Option zur Kontaktaufnahme nach draußen, wurde zum überlebenswichtigen „Scharnier“, das nicht nur die tägliche Nahrungsaufnahme garantierte, sondern auch der spirituellen Beratung für Ratsuchende diente. Paradoxerweise eröffnete der abgeschlossene Raum des Inklusoriums neue Erfahrungswelten jenseits der festen Frauenrolle in der Familie oder der Klosterhierarchie. Aufgrund der ihnen nachgesagten visionären und prophetischen Fähigkeiten avancierten diese heiligen Frauen zu spirituellen Müttern – in Orientierung an Maria als Heilsmittlerin -, deren seelsorgerliche Bedeutung insbesondere für die weiblichen Gemeindeglieder nicht unterschätzt werden darf.

Für den Breisgau liegen uns Hinweise über Inklusorien in Adelshausen, Aspen bei Landeck, Betzenhausen, Eichstetten, Emmendingen, Endingen, Herdern, Ihringen, Kenzingen, Keppenbach, Kiechlingsbergen, Kirchzarten, Lehen, Mussbach, Nimburg, Oberbergen, Riegel, Schliengen und natürlich auf dem Wöpplinsberg vor. Daneben wissen wir auch von verschiedenen Klausen in der Ortenau, vereinzelt sind sie in Freiburg dokumentiert, Fürstabt Martin Gerbert von St. Blasien erwähnt immer wieder in seiner Geschichte des Schwarzwaldes Eremitagen und Inklusorien, vor allem auf die Heilige Agnes, beigesetzt in St. Blasien, sei hingewiesen.

Zentrale Quelle für die Klausnerinnen auf dem Wöpplinsberg ist freilich das Tennenbacher Güterbuch, ein Besitzverzeichnis der klostereigenen Güter und Besitzansprüche, angelegt zwischen 1317 und 1341, mit dessen Hilfe sich Spuren von verschiedenen Inklusinnen ausmachen lassen. Somit erfahren wir von einer Hedewig, Reinlint, den Töchtern des Vogtes Dietrich der Landeck, namentlich nicht erschließbaren Frauen [„ambabus inclusis“, „mulieres“] und schließlich von einer Dienerin der Inklusinnen namens Elsa bzw. Elisabeth. Für alle erwähnten Frauen gilt, dass sie zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes und/oder zur Errichtung des Inklusoriums auf dem Wöpplinsberg beträchtliche Güter an das Kloster Tennenbach stifteten. Das Güterbuch listet also im Grunde genommen die Rechtsverbindlichkeiten des Klosters gegenüber den noch lebenden oder bereits verstorbenen Klausnerinnen auf. Gemäß der alphabetischen Reihenfolge der im Urbar erwähnten Eigentumstitel lassen sich die Namen wie folgt ordnen:

Unter dem Besitztitel Eichberg wird eine Klausnerin Hedewig erwähnt, für welche wie auch deren Eltern sich das Kloster verpflichtet hatte, jedes Jahr am 7. Juli ein Jahrgedächtnis [Anniversar] zu begehen. Zu diesem Zweck wurden den Mönchen von Tennenbach ein Scheffel Weizenmehl gestiftet. Aus dem Kontext dieser Notiz geht hervor, dass zur Zeit der Abfassung des Güterbuches besagte Inklusin bereits nicht mehr am Leben war.

Hinweise auf eine ebenfalls schon verstorbene Klausnerin namens Reinlint finden wir unter dem Eintrag Hecklingen, nach deren Verfügung Zinserträge und Güter in Hecklingen im Todesfalle dem Kloster zufallen sollten. Laienbrüder des Klosters mussten zu ihren Lebzeiten ihre Äcker in Herbolzheim bewirtschaften und aus deren Ertrag Abgaben an die Klausnerin auf dem Wöpplinsberg entrichten. Ferner besaß sie auch 20 Mannshauet Reben am Morsberg in Herbolzheim – Jahresertrag: 1 Saum Wein [ungefähr 140 Liter]

Der Besitztitel Köndringen berichtet neben anderen Rechtsverbindlichkeiten auch von den Töchtern des Landecker Vogtes Dietrich – die einzigen Klausnerinnen, bei denen sich die Familienzugehörigkeit rekonstruieren lässt:

„Ferner Wendeschatzes Lehen [in Köndringen], welches Vogt Dietrich von Landeck einst gab seinen Töchtern zur Nutznießung zeit ihres Lebens, die als Inklusinnen auf dem Wöpplinsberg lebten und das später auf immer unserem Kloster zufallen soll – die gesiegelte Urkunde zeigt das Siegel des Herrn von Geroldseck.“

Spätestens 1260 kam Vogt Dietrich von Landeck mit weiblicher Kloster- und Askesekultur in Berührung, als er mit vielen anderen Ministerialen einen geistlichen Entscheid zwischen Kloster Sölden und Heinrich von Dattingen beurkundete. Ob der Kontakt mit dem 1115 von Bollschweil nach Sölden verlegten Frauenkloster der Cluniaszenser dem Geroldsecker Vogt auf der Landeck Impulse für die Entscheidung zur Inklusion seiner Töchter auf dem Wöpplinsberg gab? Besitzrechte des Klosters in und um Mundingen lassen auf vielfältige Verflechtungen nicht nur der Zisterzienser oder Benediktiner schließen. Wie oben erwähnt taucht Dietrich 19 Jahre später noch einmal auf, diesmal in einer Urkunde, in der Markgraf Heinrich den Gemeinden der Dörfer Malterdingen, Heimbach, Köndringen und Mundingen die Erlaubnis erteilt, dem Vogt zu Landeck einen Acker bei Schadelandeck als Erbleihe zur Verfügung zu stellen.

Ohne sich auf weitergehende Spekulationen einzulassen, ermöglichen diese Jahreszahlen zumindest eine grobe chronologische Verortung für die Klausenstiftung an das Kloster Tennenbach zugunsten seiner Töchter.

Weitere Informationen über Inklusinnen erfahren wir unter den Besitztiteln Maleck und Mundigen, wobei hier nur allgemein von „mulieribus sive inclusis“ [„eingemauerte Frauen“] oder „ambabus inclusis“ [„beide Inklusinnen“] die Rede ist. Dennoch sind diese unspezifischen Nennungen von Nutzen, da sie im Zusammenhang mit historisch verwertbaren Informationen stehen.

So erfahren wir von einem Bruder Cunrad Riggoldei, welcher in früheren Zeiten im Auftrag des Klosters die Erträge in Höhe von 10 Mutt Roggen für die Klausnerinnen auf dem Wöpplinsberg „an dem eichberg“ von einem Hermann Muesli als Teil eines Erblehens erworben hat. Bernhard Schelb schließt aus den Formulierungen, dass zur Zeit der Abfassung Cunrad Riggoldei wie auch die besagten Frauen wohl nicht mehr am Leben gewesen sind. In Urkunden aus den Jahren 1285, 1287 und 1294 stößt man auf einen „C. mercator conversus“, „Bruder Conrad Rigalde der kofman“ – Hinweise auf eine zeitliche Einordnung der im Güterbuch erst im nachhinein dokumentierten Rechtsgeschäfte.

Anders verhält es sich hingegen mit den beiden Klausnerinnen, die unter dem Besitztitel Mundingen kurze Erwähnung finden. Ein gewisser Klainman schuldet einer Margarete Thomenin auf Lebenszeit den Zins in Höhe von einem Malter Roggen, sechs Sester Weizen und sechs Sester Gerste. Erst nach ihrem Ableben, so das Güterbuch, werde dieser Getreidezins an die beiden Klausnerinnen fallen und nach deren Tod dann endgültig in den Besitz des Klosters übergehen. Folglich lebten diese Klausnerinnen zur Zeit der Abfassung des Güterbuches noch in ihrer Klause auf dem Wöpplinsberg.

Die Klausnerinnen auf dem Wöpplinsberg sind nach den Angaben im Tennenbacher Güterbuch seit den 70er oder 80er Jahren des 13. Jahrhunderts greifbar, die Inklusorien wurden auch noch während der Abfassung des Urbar, also zwischen 1317 und 1341, genutzt. Die dort eingeschlossenen Frauen stammen sehr wahrscheinlich alle aus adligem Kontext, was nicht nur die Höhe des Stiftungsvermögens oder der Hinweis auf die Töchter des Dietrichs von Landeck nahe legt, sondern auch die Rede von einer Elsa de Wöpplinsberg als „servitrix inclusarum“ [Dienerin der Inklusinnen] bestätigt. Gut möglich, dass zeitgleich mehrere Frauen als Klausnerinnen auf dem Wöpplinsberg lebten. Doch wo genau?

Mittelalterliche Darstellung eines Inklusoriums aus einer

St. Gallener Handschrift

Für unsere Region sind die Annalen und die Chronik von Colmar interessant, weil sie vor allem im Kapitel „De Rebus Alsaticis Ineuntis Saeculi XIII“/“Über die Zustände des Elsass zu Beginn des 13. Jahrhunderts“ wertvolle Hinweise vermitteln. Dort heißt es: „... Inklusorien sind gewesen in der Nähe von Kapellen, wo eine Frau alleine oder zwei oder drei oder mehrere Frauen als Inklusinnen lebten...“ Ottmar Doerr präzisiert in seiner Dissertation diese Angaben und bestimmt grundsätzlich die Nordseite von Kirchen als favorisierten Ort zur Errichtung einer Klause. Auf diese Erkenntnisse greift Bernhard Schelb in seiner Untersuchung zu den Inklusinnen im Breisgau aus dem Jahr 1941 zurück, modifiziert sie allerdings auch, indem er rekonstruierbare Kirchengrundrisse wie die seitlich angebaute Klause an der Freiburg-Adelhausener Kirche St. Perpetua oder das Seitenschiff der Niederrotweiler Pfarrkirche in die Argumentation einbringt.

Inzwischen sind wir in der Lage, anhand der Ergebnisse der geomagnetischen und geolektrischen Prospektion auf dem Wöpplinsberg aus den Jahren 2003 und 2005 genauere Vermutungen zur Lokalisierung der Klause zu äußern. Nördlich des Chorraumes haben Zickgraf und Posselt Mauerreste erfassen können, welche als „bogenförmige Anomalie mäßig erhöhter Widerstandswerte“ bezeichnet werden. Vermutet wird „... eine etwas schlechter erhaltene oder tieferliegende Mauerstruktur ...“, ohne Entsprechung zu dem historischen Grundrissplan von Meerwein aus dem Jahr 1793. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass hier die Fundamente der ehemaligen Klause auf dem Wöpplinsberg sichtbar geworden sind, zumal sich diese Lokalisierung mit den klassischen Regeln zum Bau eines Inklusoriums decken würde. Danach sollte eine Klause etwa 12 Fuß in Breite und Länge messen, über drei Fenster verfügen – eines Richtung Kirche zum Empfang der Heiligen Kommunion, das zweite gen Außenmauer zur Versorgung durch Pilger, ein letztes Fenster diente dem Lichteinfall in der Zelle. Damit bietet sich zur Ortsbestimmung der Klause auf dem Wöpplinsberg dieser Ort nördlich des Chorraums an.

Neben dieser Inkluse an der Wöpplinsberger Pfarrkirche lassen sich auch noch Spuren einer Einsiedelei unterhalb des abgegangenen Weilers Aspen anhand der Waldordnung des Vierdörferwaldes und des Tennenbacher Güterbuches ausmachen. Das so genannte Bruderhäusledobel wird im Rahmen der Grenzbeschreibung des Vierdörferwaldes 1640 erwähnt und es ist durchaus möglich, dass ein Zitat aus dem Güterbuch „… uf die matta an des einsiedels pfhat“ mit diesem Eremitorium in Verbindung steht. Doch weder wissen wir, seit wann diese Bezeichnung überliefert wird, noch können wir Aussagen über die Beziehung des Einsiedlers zum Kloster Tennenbach machen – zumindest ist es eigenartig, dass die akribische Auflistung der Besitzungen des Zisterzienserkonvents nicht diese Lokalität in nächster Umgebung aufführt.

Die Klause(n) auf dem Wöpplinsberg hatte(n) eine wohl nicht zu unterschätzende seelsorgerliche Bedeutung für die Menschen des ausgehenden Mittelalters im Pfarrsprengel Wöpplinsberg. Vielleicht haben wir auch deswegen für den besagten Zeitraum zwischen dem ausgehenden 13. bis zum Ende des 14. Jahrhunderts eine bessere Kenntnis über die dort eingemauerten Frauen als über die amtierenden Geistlichen. Gerade wegen ihrer pastoralen Funktion im Pfarrsprengel wäre es wichtig zu wissen, inwieweit Kontakte zu den bestehenden Konventen in Wonnental, Tennenbach, Günterstal oder Sölden bestanden haben. In der jüngeren Mittelalterforschung wird kontrovers darüber diskutiert, ob die Inklusinnen des 13., 14. und 15. Jahrhunderts an Klostergemeinschaften angeschlossen, dem jeweiligen Ortspfarrer unterstellt waren, oder als „Bienen ohne Königin“ in besonderer Weise prophetische Vermittlungsfunktionen übernahmen und als „praktische Theologinnen“ alternative Zugänge zum Heiligen eröffneten.

Allein für Adelheid von Teningen ist uns eine Kurzvita überliefert, aus der eine eindeutige Ordenszugehörigkeit hervorgeht:

„Die selige Jungfrau Adelheid von Teningen, Schwester des Zisterzienserordens, die wegen der Liebe zu Christus nahe Tennenbach in einem/r Häuschen/Klause [domuncula] zu Aspen lebte, wo bis heute Steinbrocken sichtbar sind, als Inklusin viele Jahre dort ein heiliges und strenges Leben führte, in einem heiligen Ende entschlief, begraben wurde zu Tennenbach.“

Doch verallgemeinernde Folgerungen von diesem individuellen Lebensprofil auf die Inklusorien der Wöpplinsberger Pfarrkirche sind nicht zwingend, zumal der Grund und Boden dem benediktinischen Kloster Schuttern zu eigen war. Wer von der Erwähnung der Klausen im Güterbuch oder ihren Rechtsverbindlichkeiten auf eine entsprechende Verwaltung schließt, blendet alternative Organisationsformen aus. Es soll hier genügen, auf eine grundsätzliche Regelung des Konstanzer Bischofs aus dem Jahr 1375 hinzuweisen. Danach sollen im Falle des Todes alle Klausner und Klausnerinnen der Diözese frei über ihr Vermögen verfügen können, woraus eine unabhängige Stellung der Inklusorien zu den jeweiligen Klöstern durchaus abzuleiten ist – so jedenfalls Ottmar Doerr in seiner grundlegenden Untersuchung.

Wir können diese Frage nach der administrativen Vernetzung bewusst offen lassen, denn ich denke, es hat sich gezeigt, dass die Klausnerinnen auf dem Wöpplinsberg eine ergänzende Form der Heilsvermittlung im Rahmen sehr vielschichtiger Frömmigkeitsstrukturen im ausgehenden Mittelalter repräsentierten.

In den lokalen Traditionen „eingemauerter Frauen“ begegnet uns demnach eine kaum wahrgenommene Spiritualität, weit verbreitet auch im ländlichen Raum, deren kulturelle Bedeutung für den Breisgau noch kaum erschlossen ist. Der Wöpplinsberg war auf jeden Fall mehr als „nur“ eine Pfarrkirche mit langer historischer Tradition, dieser Ort etablierte sich vor allem auch als Zentrum für die Inklusenbewegung vor den Toren der Zisterzienserabtei Tennenbach.

Zitat aus Johann Fecht, Historia Colloqium Emmendingensis, Protocollum Conclusio, Rostock 1694, 92: „... Wepplinsbergensis, monti Emmendingae continguo imposita, sacris qvondam peregrinationibus inclyta, ...“

Ganz herzlich möchte ich Heinrich Eckermann, Mundingen, danken, dessen historisch-kritischer Sachverstand sich immer wieder an diesem Beitrag abgearbeitet hat. Des weiteren gilt dieser Dank Dr. Thomas Steffens, Teningen – stets gesprächs- und diskussionsbereit.

Posselt & Zickgraf Prospektionen, Archäologisch-geophysikalische Prospektion der Kirchenwüstung Wöpplinsberg, Stadt Emmendingen, Landkreis Emmendingen im März 2003 und April 2005, Archäologischer Bericht, MS, Marburg 2005.

Anhand von Posselt & Zickgraf Prospektionen, ebda, 11-13.

Wolfgang Petke, Von der klösterlichen Eigenkirche zur Inkorporation in Lothringen und Nordfrankreich im 11. und 12. Jahrhundert, in: Revue d´Histoire Ecclésiastique 87/1992, 34-72.375-404.

TRE, Band IX, Berlin-New-York 1982, Art. “Eigenkirchenwesen”, 399-404.

GLA B 3 Kopie, 9. August 1391.

Carl George Dümgé, Regesta Badensia, Karlsruhe 1836, 37.

Stephan Alexander Würdtwein, Nova Subsidia Diplomatica ad Selecta Juris Ecclesiastici Germaniae…, Band VII, Heidelberg 1786, 93.

GLA 29/173, 8. Mai 1769.

GLA 29/173, 18. November 1772.

Gerhard Kaller, Kloster Schuttern, in: Wolfgang Müller [Hg.], Die Klöster der Ortenau, Kehl 1978, 116- 149, 118.

Christian Philipp Herbst, Mundingen. Geschichte des Dorfes. Von den Anfängen bis 1860, (1856), hg. Hans Wägner, Teningen 1983, 7.

Für Kaller ist klar, dass die Erwähnung der Pfarrkirche Wöpplinsberg als identisch mit deren Inkorporation zu werten ist, ebda.

Hierzu auch: Gerhard Kaller, Schuttern, in: Ders. (Hg.), Die Benediktinerklöster in Baden-Württemberg, Germania Benedictina Band V, Augsburg 1975, 562-572.

Erika Schillinger klärt die Eigentumsverhältnisse in ihrem Beitrag akribisch und weist neben den erwähnten Klöstern auf u.a. Besitzungen von St. Ulrich, Sölden und St. Clara in Mundingen hin: Erika Schillinger, Studien zu den sozialen Verhältnissen in Mundingen und umliegenden Siedlungen im ausgehenden Mittelalter, in: Alemannisches Jahrbuch 1976/78, 73-109.

So Schillinger in Bezug auf den Zehnt in Mundingen, ebda., 76.

GLA 24/1246, 23. März 1667, Tausch-Contract entzwischen Löbl. Gotteshäuseren Schuttern und Thennenbach, über gegeneinander vertauschte Wepplinsberger Hoff // und Mattmühl zu Küppheimb / sambt beederseits angehörigen Zinsen und Güetern.

Paul Zinsmaier, Suppliken des Klosters Tennenbach an Philipp von Schwaben u. Innozenz III, in: MIÖG 53/1939, 187-192, 190f.

Leben des Mönchs Hugo von Thennenbach, in: F.J. Mone, Quellensammlung zur badischen Landesgeschichte, Band IV, Karlsruhe 1867, 63-75, 65.

In wunderbarer Weise erzählt die Heiligenvita des Hugo von Tennenbach von dieser Bekehrungsgeschichte, ebda. Mone hat diese Miniatur einer Heidelberger Handschrift aus dem 14. Jahrhundert entnommen, ebda., 63.

MGH, Necrologia Germaniae, Band 1, Berlin 1888, 338-342, 341.

P. Gallo Mezler, Succincta enumeratio abbatum, qui Portae Coeli vulgo Thennenbach S.O. Cisterciensis praefuerunt, hg. von J.G. Mayer, in: FDA 15/1882, 225-237, 228.

Dieter Kauss, Die mittelalterliche Pfarrorganisation in der Ortenau, Freiburg 1970, 136ff. Harro Julius, Landkirchen und Landklerus im Bistum Konstanz während des frühen und hohen Mittelalters, 2003, unter: www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2003/1051/pdf/landkirche.pdf, 179.

Zu den Bedingungen der Pfarrorganisation einführend: Christina Ihle, Pfarrorganisation und Seelsorge, in: Sönke Lorenz und Thomas Zotz [Hg.], Spätmittelalter am Oberrhein, Stuttgart 2001, 547-552, 547.

Gerlinde Person-Weber, Der Liber Decimationis des Bistums Konstanz, Freiburg-München 2001, 356.

Ebda., 34f.

Köndringen: 20 Mark. Denzlingen: 10 Mark. Buchsweiler 6 Mark. Eichstetten: 60 Mark [!]

Die Anfänge des Christentums und der Pfarrorganisation im Breisgau, in: Schau-ins-Land, 94./95. 1976/77, 109-143, 130.

GLA 29/174, 4. Oktober 1289, Abschrift von 1434. Auf diese Bulle verweist Adolf Poinsignon, Ödungen und Wüstungen im Breisgau, ZGO N.F. 2, 1887, 322-480, 479.

TRE, Band 26, Berlin-New York 1996, Art. “Patronat”, 106-108.

Cf. Carola Brückner, Das ländliche Pfarrbenefizium im hochmittelalterlichen Trier, 2000, unter: HYPERLINK "http://www.webdoc.sub.gwdg.de/diss/20007brueckner" www.webdoc.sub.gwdg.de/diss/2000/brueckner, 17f.

TRE, Band 16, Berlin-New York 1987, Art. „Inkorporation“, 163-166, 163.

Cf. hierzu: Kaller, ebda, 118-121.

GLA 29/759, 20. Juli 1359.

GLA 229/70349, ohne Datum, nach Aussagen von Archivdirektor John [GLA Karlsruhe]: 17. Jahrhundert.

GLA 229/70349, ohne Datum, ebenfalls wahrscheinlich 17. Jahrhundert.

Cf. hierzu auch: Regesta Episcoporum Constantinesium, hg. von der Badischen Historischen Commission, 2. Band [=REC 2], Innsbruck 1905, 5511; und Herbst, ebda., 18.

Chronik von Schuttern, hg. von: F.J. Mone, Quellensammlung der badischen Landesgeschichte, Band III, Karlsruhe 1863, 118: „Sub hoc abbate Henricus, episcopus Constantiensis, publice cavet, beneficia, monasterii bonis ascripta seu incorporata, infantibus adhuc laicis tanquam inhabilibus conferri“.

Ludwig Heizmann, Benediktiner-Abtei Schuttern in der Ortenau, Lahr 1915, 21. Übersetzung aus der Chronik, Mone III, 77.

Super ecclesia in Woeblisberg monasterio in Schuttern incorporata quarta et iuribus episcopalibus reservatis, Erzbischöfliches Archiv Freiburg, Konstanzer Kopialbuch AA, 504-506, 1. Oktober 1359.

Daten nach: Christoph Bühler, Die Herrschaft Geroldseck, Stuttgart 1981, 172f.

Cf. neben Bühler auch J. Kindler von Knobloch [Hg.], Oberbadisches Geschlechterbuch, Erster Band, Heidelberg 1898, 485.

Cf. GLA 29/68, cf. ferner hierzu: Regestensammlung Christoph Bühler unter: www.buehler-hd.de/reg/regesten2.pdf, 457.

Ebda., 660, 661, 666, 667, 675.

Römische Quellen zur Konstanzer Bistumsgeschichte zur Zeit der Päpste in Avignon, bearbeitet von Karl Rieder, Innsbruck 1908, Nr. 257, 10. März 1358; Nr. 1846, 31. März 1375; Nr. 2014, 1. Juni 1359, Anmerkung 1.